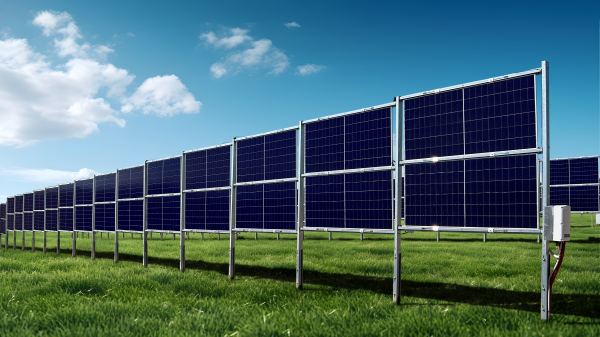

1. Was ist Agri-Photovoltaik (Agri-PV, APV)?

Agri-PV ermöglicht die gleichzeitige Nutzung einer Fläche zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und Energiegewinnung. In Deutschland definieren die beiden (Vor-)Normen DIN SPEC 91434 und DIN SPEC 91492 bestimmte Kernanforderungen an Agri-PV:

• Der Flächenverlust darf durch die Installation einer APV maximal 10 Prozent bei hochaufgeständerten, maximal 15 Prozent bei bodennahen Systemen sein.

• Die landwirtschaftliche Bearbeitbarkeit der Fläche muss sichergestellt sein.

• Der landwirtschaftliche Ertrag muss mindestens 66 Prozent des Referenzertrags erreichen.

• Bodenerosion und -schäden müssen vermieden werden.

• Eine angemessene Lichtverfügbarkeit und -homogenität ist sicherzustellen.

2. Welche Vorteile bietet Agri-PV?

Agri-PV wird als Schlüsseltechnologie betrachtet, da sie eine Antwort auf multiple Herausforderungen wie den Klimawandel, steigende Energiekosten und den Bedarf an effizienter Flächennutzung bietet:

• Schutz vor Witterungseinflüssen: Agri-PV erhöht die Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe gegenüber Wetterextremen. Sie schützt Pflanzen, Böden und Tiere vor Hagel, Starkregen und Frost, verhindert Sonnenbrand und optimiert das Mikroklima. Hitzestress und Wasserverdunstung werden minimiert. Zudem kann Agri-PV eine nachhaltige Lösung für die zunehmenden Dürrephasen aufgrund des Klimawandels darstellen, indem mit geeigneten Bewässerungssystemen zuvor aufgefangener Regen in wasserarmen Zeiten gezielt zugeführt wird.

• Zukunftsfähige Landwirtschaft: Mit Agri-PV erzeugen Landwirte emissionsfreien Strom und wappnen sich damit nicht nur gegen steigende Energiekosten. Durch die Nutzung der gewonnenen Energie für den Eigenverbrauch des Hofes schaffen sie die Grundlagen für eine weitere Elektrifizierung ihrer Landwirtschaft. So wird etwa für den Übergang auf elektrisch betriebene Maschinen und Feldroboter und die weitere Automatisierung von landwirtschaftlichen Prozessen wie Bewässerung mehr Energie benötigt. Zuletzt schaffen sich Landwirte neue Einkommensquellen, indem sie den überschüssigen Strom aus der Agri-PV Anlage entweder ins Netz einspeisen oder gewinnbringend an Dritte weitervermarkten.

• Doppelte Flächennutzung: Mit Agri-PV Systemen bleibt ein Acker ein Acker, während darüber Strom produziert wird. Agri-PV bietet die Chance, den Landnutzungskonflikt zwischen Agrar- und Energiebranche zu lösen, insbesondere in Zeiten der abnehmenden Verfügbarkeit von Ackerland durch den Klimawandel.

• Beitrag zur Energiewende und CO2-Reduktion: Wie andere Photovoltaik-Anlagen leisten APV-Systeme einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung. Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes spart jede Kilowattstunde Solarstrom im Vergleich zur konventionellen Stromerzeugung etwa 400 g CO2 ein. Das geschätzte Potenzial für hoch aufgeständerte Agri-PV in Deutschland liegt bei rund 1700 GWp. 4 Prozent der Agrarflächen würden ausreichen, um den gesamten derzeitigen Strombedarf Deutschlands zu decken.

3. Welche Arten von Agri-PV-Systemen gibt es?

Die DIN SPEC 91434 und DIN SPEC 91492 legen in Deutschland grundlegende Kriterien für Agri-PV-Anlagen fest. Damit soll sichergestellt werden, dass die landwirtschaftliche Nutzung dauerhaft, wirtschaftlich tragfähig und überwiegend erhalten bleibt.

Die Normen unterscheiden zwei Arten von APV-Systemen:

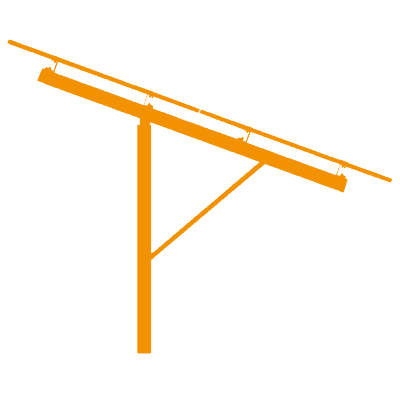

• Hoch aufgeständerte Anlagen (Kategorie I): Die Photovoltaikmodule befinden sich mindestens in einer Höhe von 2,1 Metern, was die Bewirtschaftung mit Landmaschinen unter den Modulen ermöglicht. Diese Systeme eignen sich besonders für Sonder- und mehrjährige Kulturen (z.B. Obst-, Beeren- und Weinbau, Hopfen. Im Bild oben ist der Anbau von Süßkirschen beim Obstinformationszentrum Fränkische Schweiz unter dem T.Werk System ARTEMIS beta zu sehen) und als Dauergrünland mit Schnitt- oder Weidenutzung.

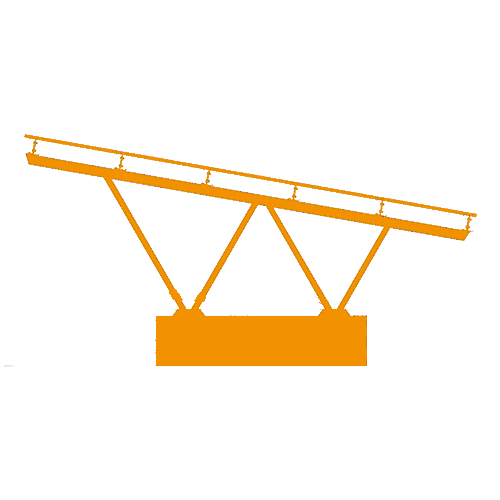

• Bodennahe Anlagen (Kategorie II): Agri-PV Anlagen, die eine Bewirtschaftung zwischen den Modulreihen zulassen. Sie eignen sich ebenfalls für Dauer- und Sonderkulturen, einjährige Kulturen oder als Dauergrünland.

4. Welche Erfahrungen gibt es mit Agri-PV?

Agri-PV hat sich in den letzten Jahren weltweit dynamisch entwickelt. Die installierte Leistung stieg von 5 MWp im Jahr 2012 auf mindestens 14 GWp im Jahr 2021. Viele der installierten Agri-PV-Anlagen wurden wissenschaftlich begleitet, um weitreichende Erkenntnisse über Agri-Photovoltaik zu gewinnen:

• Die Ertragsrückgänge sind abhängig von der Beschattung, also dem Reihenabstand der Agri-PV Aufständerungen sowie der Art der verwendeten Module (z. B. semitransparente Module).

• Schattentolerantes Gemüse und Beeren vertragen bis zu 30 Prozent weniger direkte Sonneneinstrahlung ohne größere Ertragseinbußen. Getreide und Mais reagieren auf die Verschattung empfindlicher.

• Die Agri-PV Versuchsanlage in Heggelbach zeigte, dass sich die Verschattung durch PV-Module insbesondere in Hitze- und Dürresommern positiv auf die Ernteerträge auswirken kann. Im besonders heißen und trockenen Sommer 2018 wurden bei Sellerie (+12 %), Kartoffeln (+86 %) und Winterweizen (+3%) trotz in etwa 30 Prozent weniger Licht höhere Erträge erzielt. Zudem nahm die Verdunstung ab, was Wassersparpotenziale zeigte.

• Das Fraunhofer ISE fand heraus, dass der Pflanzenbestand eine kühlende Wirkung auf die Photovoltaikmodule ausübt und diese dadurch mehr Leistung erbringen als erwartet.

• Bei manchen Kulturen wirkt sich die Verschattung positiv aus, da sich die Reifephase verlängert und so die Erzeugnisse über einen längeren Zeitraum vermarktet werden können.

Obwohl die Wirtschaftlichkeit von APV-Systemen stark vom Standort, der Kulturart und jeweiligen Förderpolitik abhängig ist, zeigen nationale und internationale Projekte eine erfolgreiche Anwendung im Gemüse- und Obstbau, bei Weizen und Aquakulturen.

5. Welche rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Umsetzung von Agri-PV in Deutschland?

Die Umsetzung von Agri-PV-Anlagen in Deutschland wird durch eine Reihe rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen beeinflusst, die in den letzten Jahren angepasst wurden, um den Ausbau zu begünstigen:

• EU-Direktzahlungen: Landwirtschaftliche Flächen, auf denen Agri-PV-Anlagen nach DIN SPEC 91434 der Kategorie I oder II errichtet werden, behalten ihre Beihilfefähigkeit. Das bedeutet, dass die Landwirte weiterhin den Großteil ihrer Prämien für die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche erhalten können. Wichtig ist, dass die landwirtschaftlich nutzbare Fläche um höchstens 15 % verringert wird.

• Öffentliches Baurecht: Agri-PV-Anlagen gelten als bauliche Anlagen und benötigen grundsätzlich eine Baugenehmigung.

• Außenbereich (§ 35 BauGB): Seit dem EEG 2023 gibt es eine explizite Privilegierung für Agri-PV-Anlagen, wenn sie den Anforderungen an besondere Solaranlagen entsprechen, einen räumlich-funktionalen Zusammenhang zu einem landwirtschaftlichen Betrieb haben, die Grundfläche 25.000 Quadratmeter nicht überschreiten und pro Hofstelle nur eine Anlage betrieben wird. Eine Rückbauverpflichtung bei dauerhafter Nutzungsaufgabe ist Voraussetzung. Der Ausbau erneuerbarer Energien liegt im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit (§ 2 EEG 2023), was bei Abwägungen von Belangen berücksichtigt werden muss.

• Bebauungsplan: Wenn ein Bebauungsplan existiert, muss dieser sowohl die Solaranlage als auch die landwirtschaftliche Nutzung zulassen, idealerweise durch die Festsetzung eines „Sondergebiets Agri-PV“.

• Erbschaft-, Schenkungs-, Grund- und Grunderwerbsteuer: Flächen mit Agri-PV-Anlagen, die der DIN SPEC 91434 entsprechen, werden weiterhin dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugerechnet, wodurch steuerliche Begünstigungen erhalten bleiben.

• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2023): Netzanschluss und Stromabnahme: Anlagenbetreiber haben einen Anspruch auf vorrangigen Netzanschluss und Abnahme des erzeugten Stroms.

• Finanzielle Förderung: Für Anlagen über 100 kWp besteht eine verpflichtende Direktvermarktung. Anlagen über 1000 kWp müssen an Ausschreibungen der Bundesnetzagentur teilnehmen.

• Technologie-Bonus: Agri-PV-Anlagen erhalten einen höheren Technologie-Bonus im EEG 2023, um die höheren Kosten zu kompensieren. Dies wird über spezielle Untersegmente in den Ausschreibungen oder bei kleineren Anlagen über einen berechneten Bonus ermöglicht. Die Fördergrenze für Agri-PV wurde auf 50 MWp angehoben. Dieser Punkt bedarf (Stand September 2025) jedoch noch der beihilferechtlichen Genehmigung des „Solarpaket 1“ seitens der Europäischen Kommission.

• Kommunale Beteiligung: Betreiber können Gemeinden Zuwendungen von bis zu 0,2 ct/kWh gewähren, um die lokale Akzeptanz zu fördern.

6. Wie ist die gesellschaftliche Akzeptanz von Agri-PV?

Die gesellschaftliche Akzeptanz von Agri-PV ist spürbar höher als bei klassischen PV Freiflächenanlagen. So kam beispielsweise eine Umfrage der Universität Bonn von 2025 zu dem Ergebnis, dass 44 Prozent der Befragten bereit wären, einen Aufpreis für Strom, der mit Agri-PV gewonnen wurde, zu bezahlen. Bei herkömmlichen Solarparks lag die Bereitschaft nur bei 20 Prozent. Der Hauptgrund für die höhere Akzeptanz ist dabei, dass die Fläche weiterhin aktiver Teil der regionalen Landwirtschaft bleibt. Die Akzeptanz von Agri-PV ist hoch, wenn

• Die landwirtschaftliche Nutzung erkennbar erhalten bleibt.

• Bürger und Kommunen direkt profitieren, zum Beispiel durch Beteiligungsmodelle (Bürgerenergie, Pachtverträge mit Landwirten, etc.)

• Ein ökologischer Mehrwert geschaffen wird (zum Beispiel durch den Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen vor Witterungseinflüssen).

Entsprechend kann mit gezielter Beteiligung, transparenter Kommunikation und standortangepasster Gestaltung Agri-PV sogar als Gewinn für Landschaft und Region wahrgenommen werden.

0 Comments